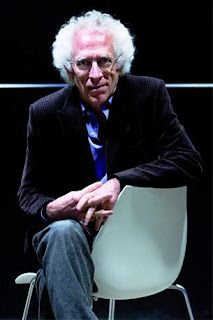

Entrevista con Tzvetan Todorov: “Sorprende ver tantos muros levantados en plena globalización”

Texto Sergi Doria

Texto Sergi Doria

La trayectoria vital e intelectual de Tzvetan Todorov es una lucha contra las tentaciones del bien que acaban abriendo las puertas a los campos de concentración. Se podría afirmar que su obra ensayística marca una evolución creadora sobre los males de un siglo XX que ya diagnosticó Albert Camus en L’homme révolté (1951). Advertía Camus que estábamos viviendo el tiempo de la premeditación y del crimen perfecto y emitía un veredicto provocador, en plena era del estalinismo: “Los campos de esclavos bajo la bandera de la libertad, las matanzas justificadas por el amor al hombre o el gusto de la superhumanidad dejan desamparado, en un sentido, el juicio. El día en que, por una curiosa inversión propia de nuestro tiempo, el crimen se adorna con los despojos de la inocencia, es la inocencia la que es requerida a proporcionar sus justificaciones…”

Todorov era un adolescente cuando el ensayo de Camus vio la luz y le puso en contra de una izquierda que todavía escribía odas al comunismo soviético. Todorov había nacido en Bulgaria en 1939, el año de la Segunda Guerra Mundial, e intentaba afrontar, a golpes de imaginación, la faz siniestra del socialismo real. En 1956, el año de la invasión soviética de Hungría, Todorov decidió cursar Letras en la Universidad de Sofía. Como recuerda en su ensayo La literatura en peligro, aquellos cursos adulterados por la ideología oficial “eran tan eruditos como propagandísticos: las obras, del pasado y del presente, se medían según la conformidad con el dogma marxista-leninista”. En el universo orwelliano de invención de la memoria, el estudioso del lenguaje no era todavía un insumiso, pero notaba los primeros síntomas. Frente a los eslóganes oficiales respondía en público con un “asentimiento silencioso sin mucho entusiasmo”; en privado llevaba “una vida intensa de encuentros y lecturas, orientadas sobre todo hacia autores de los cuales no se pudiese sospechar que fueran portavoces de la doctrina comunista, ya fuera porque habían tenido la suerte de vivir antes del advenimiento del marxismo-leninismo o bien porque habían vivido en países donde eran libres de escribir los libros que quisieran”.

Su vida francesa, ligada en la primera etapa con el estructuralismo de Roland Barthes y Gérard Genette, evoluciona hacia un pensamiento total sobre el hombre, la filosofía moral y la política. Un camino que le llevó más allá de los mecanismos internos del lenguaje y de la propia literatura. Camino de perfección moral, con paradas en los egodocumentos: memorialismo, testimonios, obras históricas, reflexiones, cartas e incluso textos folclóricos anónimos. Con esa urdimbre tejió Las morales de la historia, El hombre desplazado, Los abusos de la memoria o Memoria del mal, tentación del bien, trágico balance del siglo XX. El totalitarismo nazi-comunista, la deportación promovida por quienes decían aspirar al bien de la humanidad y al paraíso proletario. Inventario de las víctimas del siglo: Vassili Grossman, David Rousset, Romain Gary, Margarete Buber-Neumann, Primo Levi… Hacer memoria del mal para prevenirnos del eterno retorno de la tentación del bien.

En la España que promulga leyes de memoria histórica que dividen a los ciudadanos en buenos y malos de trazo grueso, las palabras de Todorov al recibir en 2008 el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales resultan pertinentes: “La memoria histórica puede servir para el perdón, también para la revancha y el odio”. Si la relación del pasado en el presente bebe del testigo y el historiador, en estos últimos años ha emergido la figura del conmemorador que diseña la “memoria colectiva”; o ese cacareado oxímoron de la “memoria histórica”, tan arbitrario desde la terminología de las ciencias sociales como grato a nuestros gobernantes. Todorov coincide con el estudioso de las identidades Alfred Grosser en que esa memoria colectiva o histórica es desconcertante. La memoria, afirma, “es siempre y sólo individual; la memoria colectiva no es una memoria sino un discurso que se mueve en el espacio público. Este discurso refleja la imagen que una sociedad, o un grupo de la sociedad, quisieran dar de sí mismos”.

Con la llamada “memoria histórica”, peligrosa y tramposa en determinados ámbitos de difusión, se puede llegar a envenenar a varias generaciones: la escuela que recibe la transmisión parcial del pasado, los medios de comunicación con sus reportajes de investigación –aparentemente– histórica, las reuniones de excombatientes, los discursos de responsables –o irresponsables– políticos, el columnismo de trinchera… La verdad corre peligro en esos foros: “En la escuela, el maestro sabe y los alumnos se limitan a aprender; en la televisión, los espectadores son mudos, y también lo son los asistentes al discurso del alcalde; en el parlamento, los diputados de la oposición no sabían que el primer ministro fuera a evocar una página del pasado, precisamente aquel día, no se habían preparado y callan”. Todorov escribió estas líneas en Memoria del mal, tentación del bien, ensayo publicado en 2002 por Península. Frente a la “rememoración” que define como “intento de aprehender el pasado en su verdad”, asistimos hoy al apogeo de la “conmemoración” o la “adaptación del pasado a la necesidades del presente”. Frente a la Historia en mayúscula, sujeta a la revisión rigurosa, emerge de la conmemoración la historia piadosa que sacraliza los monumentos en detrimento de la complejidad humana. Esa es la gran verdad de un pensador moral. La victoria del pensamiento libre contra la fantasmagoría del buenismo y el oportunismo político que impone el nomenclátor de los mártires. Además de las liasons dangereuses de la memoria, el semiólogo y pensador búlgaro se ha interesado por la ligazón entre vida y literatura en obras como Los aventureros del absoluto, o el díptico Elogio del individuo y Elogio de lo cotidiano en el marco de la obra completa que edita Galaxia Gutenberg. Miradas lúcidas sobre campos diversos que su autor concibe “en la complementariedad, ligadas por una coherencia interna”.

Con un francés claro y expresión pausada, Todorov formula pensamientos profundos, sin artimañas que oscurezcan su compromiso por la libertad creativa. Sus libros componen una autobiografía intelectual del siglo XX. Como recuerda en Los aventureros del absoluto: “Crecí en una sociedad que, al día siguiente de finalizar la Segunda Guerra Mundial, convirtió en obligatorios los ideales colectivos: el régimen comunista nos imponía idolatrar abstracciones como ‘la clase obrera’, el ‘socialismo’, o la ‘unidad fraternal de los pueblos’, al tiempo que ponía como modelo a algunos individuos que, según se suponía, encarnaban esos ideales. Sin embargo, terminada mi infancia, no pude dejar de advertir que los hermosos vocablos no servían para designar los hechos, sino para camuflar su ausencia. También constaté que los individuos que debíamos admirar eran dictadores con las manos manchadas de sangre…”

En 1963 llega a París huyendo de la Bulgaria comunista y tres años después se doctora en la Sorbona con Roland Barthes, ingresa en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y dirige durante diez años con Gérard Genette la revista Poétique. ¿Qué aportó el estructuralismo a la recepción literaria?

En aquel momento supuso una visión más refrescante sobre los estudios literarios. En Francia las aproximaciones a la literatura resultaban esterilizantes, asfixiantes. Se pedía a los especialistas que reunieran todos los datos concernientes al escritor estudiado. Vida, obra… una mera acumulación de hechos: biografía, condiciones en que escribió sus novelas, diferentes versiones de éstas, la totalidad de la crítica que abordó sus obras. Era una crítica historicista empeñada en situar la obra de un autor en un contexto determinado, sin preocuparse mucho de lo que pretendía decir a los lectores. De esa forma no podíamos saber por qué seguimos leyendo con placer Madame Bovary o Le rouge et le noir en el siglo XXI…

Y ese fue su punto de partida metodológico…

Planteaba una crítica a partir de la interpretación del texto y no sólo por su contexto histórico. El estructuralismo nos permitía esclarecer, valga la redundancia, la estructura literaria con más precisión que en el pasado. Renovar las diferentes formas del sentido y las figuras retóricas. Aprender que la narración nos brinda diversas técnicas y constantes en la construcción de la novela clásica, la novela moderna, etcétera. Y todo eso fue posible gracias a los estudios de la “Poética”, expresión que nos remite a su acepción aristotélica y que analiza la obra desde el interior. Estábamos desarrollando lo que Proust ya manifestó en Contre Saint-Beuve, o las lecciones de Paul Valéry en el College de France. Toda una innovación que revelaba características nunca abordadas antes en la obra literaria.

Pero toda escuela o corriente de pensamiento arrasa la anterior y depara un movimiento pendular que lleva a los excesos. De tanto analizar los mecanismos de la obra autónoma, acabamos olvidándonos del disfrute de los lectores. Varias generaciones de estudiantes de gramática generativa y literatura recuerdan el estructuralismo como una pesadilla y usted entona el mea culpa.

Observando los programas de los institutos, me pregunté con el paso de los años si realmente habíamos ganado con el cambio. El profesorado olvidó que esas técnicas estructuralistas debían ayudar a la comprensión de la obra y no ser una mera sucesión de análisis. Los alumnos preparan los exámenes sabiendo las “funciones de Jakobson”, la analepsis y la prolepsis, y qué es una metonimia sin haber leído Les fleurs du mal (de Baudelaire). Como explico en mi libro La literatura en peligro, esos argumentos hacen que en estos momentos me incline por una concepción de los estudios literarios que siga el modelo de la historia y no el de la física, que tienda al conocimiento de un objeto exterior, la literatura, en lugar de centrarse en los misterios de la propia disciplina… No cabe duda de que los lectores seguirán sabiendo quiénes son Rousseau, Stendhal y Proust mucho después de que hayan olvidado los nombres de los teóricos actuales y sus construcciones conceptuales, por lo que enseñar nuestras propias teorías sobre las obras en lugar de las obras en sí supone dar muestra de cierta falta de humildad.

En La literatura en peligro reúne sus observaciones sobre la enseñanza en los liceos franceses. Afirma que desde la Ilustración la literatura se ha ido distanciando de las personas…

La literatura está profundamente ligada a la comprensión de la condición humana… Los libros que atraen al lector no lo hacen por razones escolares, ni consideraciones retóricas, sino porque ayudan a vivir. Hoy parece que el único objetivo en los institutos es formar profesores de literatura, algo que me parece absurdo. Da la impresión de que los creadores pergeñan sus obras pensando en los críticos, como sucede con el arte conceptual. Y la literatura que lee el público no especializado a menudo no coincide con la que interesa al erudito. Los grupos más influyentes controlan las subvenciones del Estado y modelan la opinión pública desde la crítica literaria y los programas educativos.

Volvamos a 1963: un Todorov veinteañero se integra en los ambientes universitarios franceses. Ha muerto Camus y reina Sartre. ¿Cómo reciben el testimonio de un búlgaro exiliado que critica el supuesto paraíso comunista?

Digamos que cuando llego a París la estrella de Sartre comenzaba a declinar. Y se estrella en su debate público con Lévi-Strauss: en los ambientes intelectuales no cabía duda de que el autor de Tristes trópicos le había ganado por puntos. El marxismo, que marcó el horizonte de las ciencias humanas y sociales y las humanidades desde la Segunda Guerra Mundial, iba a ser sustituido en los años sesenta por el horizonte estructuralista. Las cosas no estaban tan claras en la vida cotidiana: la juventud, las chicas con las que salías, eran de izquierdas y propalaban un discurso fantasioso. Pensaban sinceramente que yo venía del paraíso y ellas habitaban el infierno. No se reconocían en los campos de trabajo estalinistas, ni en la corrupción de los gobiernos comunistas.

En la izquierda europea y en la española en particular sigue habiendo una gran dificultad en situar al mismo nivel de aberración al nazismo y al comunismo…

Existe esa dificultad y es comprensible. Los países de la Europa occidental padecieron el nazismo pero no el comunismo, mientras que en el Este sufrimos ambos totalitarismos. Como conocimos la crueldad del nazismo y el comunismo, no tenemos dudas en que eran fenómenos de idéntica barbarie. En la Europa del Oeste, donde el Partido Comunista no gobernó, se veía a los militantes comunistas como personas generosas, solidarias, una especie de católicos que han perdido la fe y practican la caridad ayudando al prójimo. Todo depende del punto de vista. Por eso resulta difícil en Europa tener una memoria común.

Hace poco se cumplió el setenta aniversario de la invasión de Polonia: en los colegios se recuerda a los soldados del Reich nazi y no a los soldados soviéticos, que también la invadieron a partir del Pacto Ribbentrop-Molotov.

La enseñanza de la historia debería enriquecer esa memoria colectiva difundiendo las diversas experiencias de los países europeos. Hay que intentar comprender por qué los polacos no tienen la misma visión de la Segunda Guerra Mundial que los franceses, belgas u holandeses. Raramente se asocian la invasión hitleriana y la estalinista. Y el periodo que va de 1939 a 1941 constituye el momento de la verdad en la historia del siglo XX. De la verdad sin maquillajes del totalitarismo como acontecimiento capital y específico. El resto del tiempo es un espejismo. Después de la guerra, la URSS se presentó al mundo aureolada como la vencedora del nazismo con 25 millones de soldados muertos. Europa pagó muy cara la deuda y los rusos ocuparon Berlín. A partir de entonces afirmar que los campos de concentración soviéticos habían precedido a los lager del nazismo parecía un comentario de mal gusto.

Y desde entonces hasta la caída del muro de Berlín…

Ver caer el Muro tiene una significación histórica profunda: es el primer signo irreversible del hundimiento del comunismo. La dislocación de la URSS, que sobreviene diez años después, traslada ese acontecimiento a escala mundial. El comunismo marca la historia europea y constituye la gran religión secular de los tiempos modernos, la que orienta la marcha de la historia durante ciento cincuenta años. Como las religiones tradicionales, promete a sus fieles la salud; pero, al ser religión secular, anuncia ese advenimiento en la tierra y no en el cielo, en esta vida y no después de la muerte. Responde así a millones de personas varadas en la pobreza y la injusticia, a quienes ya no pueden consolar las promesas de las religiones antiguas. Se presenta de repente como un proselitismo ideológico, capaz de usar la violencia: en cada país, hay que vencer en la lucha de clases; es necesario difundir la buena nueva de un país a otro y propiciar el establecimiento de regímenes comunistas. Poco a poco, la humanidad se “beneficiará” de los frutos de ese mesianismo rojo.

Algunos dirigentes de la izquierda europea y los comunistas españoles siguen sin darse por aludidos y no celebraron con entusiasmo el aniversario del 9 de noviembre de 1989. Aducen que en el orbe democrático, a partir del 11-S, han proliferado los mecanismos de control y las detenciones preventivas…

Sorprenderse o ironizar sobre la caída del Muro me parece una injuria para quienes lo padecieron. Las sociedades democráticas están a años luz de los controles de la Stasi o la Seguridad del Estado en Bulgaria. Ser vigilado por un poderoso sistema totalitario no puede confundirse con derivas del sistema democrático que hay que corregir. Pero poner una situación y otra al mismo nivel es despreciar el sufrimiento de millones y millones de personas.

Tras de la caída del Muro, ¿qué mundo nos queda?

Pasamos del enfrentamiento de las dos grandes potencias en la Guerra Fría a un mundo multipolar. Algunos tuvieron la ilusión de que íbamos a vivir en un universo unitario con los Estados Unidos al timón, pero el final del enfrentamiento Este-Oeste ha dejado el campo libre a otros modelos políticos. Una situación nunca antes conocida, aunque yo considero positivo que los países del mundo entero puedan también escribir la historia.

Y se levantan otros muros…

Los hombres han construido muros desde la antigüedad: Alejandro Magno, la Gran Muralla china, el muro de Adriano en el Imperio Romano. Muros de protección contra posibles invasiones. Con el paso del tiempo las defensas militares se han abandonado al revelarse ineficaces por el progreso tecnológico. En estos momentos todavía se construyen esos muros entre Marruecos y una parte de Mauritania; pero es más habitual que tales barreras de protección sean de menor dimensión: en torno a un cuartel como la Zona Verde de Bagdad o en torno a un barrio de mala reputación en Padua.

Otra variante de muros son los sistemas de protección de las residencias de lujo, la separación entre las dos Coreas, o entre la India y Pakistán en Cachemira, o la partición de Chipre entre griegos y turcos. El muro de Berlín se adscribe a una rara categoría. Si la mayor parte de muros pretenden impedir que los extranjeros entren, con este se trata de impedir que los habitantes del país puedan salir. No sirve para proteger a la gente. Más bien para enfermarla. La imagen simbólica es la de prisión más que una fortaleza. Cuando yo vivía en la Bulgaria de 1963 ningún habitante podía atravesar la frontera sin autorización: las patrullas de vigilancia disparaban a dar. Era inconcebible telefonear al extranjero, no podías leer prensa occidental que no fuera comunista, se interferían las radios extranjeras si emitían en búlgaro.

Tenemos también el Muro de Israel y las alambradas contra la inmigración en el estrecho entre España y Marruecos.

Uno queda sorprendido de ver levantar muros en la época de la llamada “globalización”. En realidad, no es ninguna paradoja. Lo que circula hoy con toda libertad son las mercancías y los capitales, la información audiovisual y los mensajes electrónicos. Pero las personas de los países pobres tienen reglamentada la circulación.

Además de los muros físicos podríamos hablar también de “muros” en el lenguaje: en los países comunistas se practicaba el “doblepensar” y la “neolengua” que Orwell describió en 1984.

La vida bajo el comunismo erosiona los espíritus, al usar sistemáticamente las palabras, no para designar las cosas, sino para disimular su contrario. Cuando nuestros dirigentes invocaban la igualdad, podíamos estar seguros de que querían proteger sus privilegios; los elogios a la libertad encubrían la opresión, las proclamas de paz anunciaban actos de agresión, la defensa del bien común podía interpretarse como la apertura de una cuenta personal en un banco suizo…

Y el lenguaje políticamente correcto y los eufemismos con los que los gobiernos democráticos encubren sus errores… ¿no constituyen una peligrosa estrategia de enmascaramiento de la realidad?

La demagogia y la manipulación de la palabra son tan viejas como la política. Platón denunciaba ya a los sofistas que disimulaban sus acciones bajo las palabras. Atacaba la retórica y todo uso del lenguaje que no fuera referencial. Tenemos figuras retóricas como la hipérbole o la litote, que expresa un concepto negando su contrario. La neolengua totalitaria es la antífrasis, afirmar exactamente lo contrario de lo que se dice: es el grado peor del engaño en el lenguaje. Desde luego que pueden levantarse obstáculos al pensamiento libre, a base de clichés y estereotipos, pero el muro físico equivale a la prisión y es todavía más grave que el de lenguaje.

La “conversión” a la democracia de los antiguos países comunistas se ha visto afectada por lo que el escritor rumano Norman Manea llama “veneno duradero” del antiguo régimen totalitario que contamina todavía la política en el Este europeo… Václav Havel alude directamente a “democracias mafiosas”.

Precisamente esa transformación de todos los valores enmascarando su contrario de la que hemos hablado quedó confirmada con la caída del comunismo, ya que los dirigentes, o sus descendientes, o los antiguos responsables del KGB se convirtieron en los primeros “capitalistas”, propietarios de empresas privatizadas y maestros de los trapicheos lucrativos. Su conversión a la retórica democrática y a las prácticas del lucro personal ha sido instantánea, lo que demuestra que su metamorfosis ya estaba muy avanzada cuando llegó el momento de cambiar de sistema. Putin es el más claro ejemplo de esta estrategia.

Ha mencionado antes el “mesianismo rojo”. Tras la derrota del comunismo, ¿ha surgido otro mesianismo del libre mercado?

Desde una perspectiva histórica, el mesianismo comunista aparece como una variante y transformación de un mesianismo secular más antiguo, nacido con la Revolución Francesa y que reaparece hoy con otros ropajes. Conocemos sus fases anteriores. Es aquel que sigue inmediatamente a la Revolución, se prolonga con las guerras napoleónicas y ambiciona salvar a la humanidad en el Siglo de las Luces. Algunos decenios más tarde se concreta en las conquistas coloniales de Gran Bretaña y Francia, que pretenden llevar a todos la civilización… Tras la caída del muro berlinés, reaparece ante nuestros ojos una nueva modalidad de ese mesianismo anterior. En nombre de la promoción de la democracia y de los derechos del hombre, los países occidentales, guiados esta vez por los Estados Unidos, se alían en guerras contra países estratégica y económicamente importantes, ayer Iraq, hoy Afganistán y puede que mañana sea Irán. Justificándose en las costumbres retrógradas de estos países (la imposición del velo a la mujer, el cierre de las escuelas) o en su orientación política hostil (el “islamofascismo”), las fuerzas occidentales los bombardean, los ocupan y les imponen gobiernos dóciles.

¿Otra deriva totalitaria del bien?

Un ejemplo es la legalización de la tortura. En los Estados totalitarios se torturaba cotidianamente e incluso era parte básica de su supervivencia, pero nunca la legalizaron. Occidente debe erradicar la tentación de practicar la tortura de forma legal.

Muchos dirigentes neoconservadores e ideólogos de think tanks ultraliberales provienen de la extrema izquierda…

Los neocons, ideólogos de la intervención militar legitimada por la defensa de los derechos humanos, son los descendientes de los viejos comunistas, que han devenido con el tiempo en ardientes antitotalitarios (desde una perspectiva primero trotskista revolucionaria, luego democrática). En Francia, las mismas personas habrían conocido tres etapas: portadores de la religión comunista en 1968, bajo una de sus variantes de extrema izquierda; luego se tornan anticomunistas radicales y más tarde antitotalitarios, a raíz de la difusión de las exhaustivas informaciones sobre la realidad del Gulag (se les bautiza entonces como “nuevos filósofos”); para aparecer, estos últimos años, como los partidarios del “derecho de injerencia” y de la guerra “democrática” en el resto del mundo. Y es que las formas contemporáneas de neoliberalismo comportan ciertos rasgos del comunismo, tal vez precisamente porque lo combatieron…

¿Y qué tienen en común?

Un cierto pensamiento monista, el deseo de reducir la complejidad del mundo social a una sola dimensión y verlo sometido a una única fuerza. También la separación entre la política y la economía. La autonomía de la acción económica fue puesta en cuestión por el poder totalitario, que privilegiaba la política, con el resultado conocido de los almacenes vacíos y la penuria permanente. Ahora es la autonomía política la que se ve debilitada. La globalización permite que los actores de la vida económica escapen fácilmente al control de los gobiernos locales: a la primera traba, la empresa multinacional “deslocaliza” sus factorías a un país más acogedor.

En el interior de cada país, la ideología ultraliberal no deja un lugar preeminente a la acción política. Este cambio es, en un sentido, más fundamental todavía que el que impuso la Revolución Francesa. Esta se contentaba con reemplazar la soberanía del monarca por la del pueblo, y el neoliberalismo sitúa la soberanía de las fuerzas económicas, encarnadas en intereses particulares, por encima de la soberanía política. Es necesario que los gobiernos y los parlamentos vuelvan a orientar las políticas para conseguir el bien común de los ciudadanos.

La clase política, por lo menos en España, no está pasando por sus mejores momentos. Tras la muerte de las utopías y los grandes sistemas de pensamiento, ¿vamos a ser capaces de vivir sin ideologías?

Los seres humanos de la Europa occidental nos muestran cambios espectaculares: de la fe comunista al anticomunismo feroz; en Francia, de Marchais a Le Pen… Pero también la posibilidad de mantener una distancia crítica hacia todo tipo de fe y de sumisión mental. No hay que pensar que la ideología es la sumisión de los otros porque son simples o ignorantes, mientras que uno se cree que no está sometido y que posee un gran sentido común. Los individuos necesitan un sistema de pensamiento, aunque es recomendable mantener cierta distancia hacia ese sistema. El exilio te permite observar críticamente tus propios hábitos y ser capaz de relativizarlos al vivir en una sociedad diferente.

Para acabar podemos recordar a “Los aventureros del absoluto”, tres existencias marcadas por el cosmopolitismo: Wilde, Rilke y María Tsvetáieva. Una tríada biográfica que constituye un homenaje al gran europeo Stefan Zweig.

Zweig era seductor y peligroso. Seductor, porque se dirigía a sus lectores desde una idea global, porque establecía una continuidad entre el escritor, la obra y el destino moral, porque era un auténtico europeo… Peligroso, por su exigencia romántica de sacrificar la vida al arte, una concepción que conduce inevitablemente a la tragedia.

Primavera (abril - junio 2010)

http://www.barcelonametropolis.cat/es/page.asp?id=21&ui=359